Carnet estival de CDM – 2 – Voici le second extrait des Actes de notre dernière Université d’hiver[1]. Il s’agit de la communication de Jacques Huntzinger prononcée à l’occasion de la soirée-débat sur le thème « Jérusalem menace -t-elle la paix ? ».

Ancien ambassadeur de France en Israël, Jacques Huntzinger participe activement depuis l’origine de CDM à nos travaux sur le Moyen-Orient et plus largement à notre réflexion sur l’espace méditerranéen[2].

Son intervention est une remarquable synthèse des aspects historiques, politiques et religieux qui constituent la spécificité d’une cité qu’il connait particulièrement bien.

Sur la base de sa riche expérience de cette région, il ne cache pas son pessimisme quant à l’avènement d’une solution équitable et pacifique pour la « ville trois fois déclarée sainte » dont le statut international proclamé par la résolution 181 des Nations Unies, est, selon lui, « un pur rêve » auquel plus personne ne semble croire. Aussi suggère-t-il de se concentrer aujourd’hui à la recherche d’un régime juridique des lieux saints qui serait peut-être, en l’état des rapports de forces, un terrain de négociations plus propice à un début de solution.

CDM

[1] À paraitre fin septembre prochain. Voir sur notre site les modalités de souscription.

[2] Voir en particulier sur notre site sa contribution à notre série « Europe et Méditerranée » intitulée « La Méditerranée existe -t-elle ?» mise en ligne le 17 mars 2019.

-=-=-=-=-=-=-=-

1/ L’histoire de Jérusalem

Depuis plus de trois mille ans, Jérusalem est une ville sainte et une ville tourmentée. Il existe un « mystère » de Jérusalem. C’est une ville où l’histoire religieuse et l’histoire politique de plusieurs peuples se sont constamment enchevêtrées, engendrant de façon continue des passions. Jérusalem sera trois fois sacralisée, trois fois déclarée « sainte » par ses occupants, le peuple Hébreu, puis la chrétienté, puis le monde arabe et islamique.

Il y a plus de trois mille ans existait déjà la Jérusalem cananéenne, une petite cité parmi les nombreuses cités cananéennes, mais c’était déjà une ville sacrée sur la source de Gihon, Yeru Shim, le culte de Shalem célébrait le dieu de la création des cananéens. Le récit biblique relate la rencontre d’Abraham avec Melchisedek, prêtre et roi de Shalem.

Au 10e siècle, apparaît la Jérusalem hébreu et juive après la conquête de la ville par le nouveau peuple hébreu. Ce sera la naissance du royaume de Juda autour de Jérusalem et de la maison de David, dont témoigne la stèle de Tel Dan. Le premier temple, dit de Salomon, est bâti sur un lieu cananéen sacré. Il est consacré aux principaux dieux d’un peuple hébreu encore polythéiste, El et Yaweh. Israël signifie d’ailleurs « Là où El règne ».

Puis au 7e siècle, au sein du royaume de Juda, le roi Josias va construire le monothéisme hébreu autour de Yaweh et du Temple, lieu de l’Arche d’Alliance. Jérusalem devient alors la capitale religieuse et politique du Royaume de Juda. « Ara Moriah », le Mont du Temple, est le lieu sanctifié par la Bible.

Après l’exode à Babylone en 587 et la destruction du Temple, Jérusalem devient encore plus le ciment de l’identité du peuple juif. L’élection divine de Jérusalem par le Prophète Ezéchiel, dans le psaume 137, « si je t’oublie Jérusalem… » exprime une double nostalgie, politique et religieuse.

En 515, au retour de Babylone, s’ouvre la construction du judaïsme par Esdras, autour de la Bible et du second temple. Ce sera ensuite l’agrandissement de celui-ci par la dynastie hasmonéenne, puis par Hérode le Grand à partir de -20 avec l’arasement de la colline, l’édification de la terrasse, des murs de soutènement et l’extension du Temple.

Mais les deux guerres judéo-romaines de 70 et de 135 aboutiront à la destruction du Temple et de la ville, à l’exception du mur occidental, ainsi qu’au rasage de Jérusalem et à l’exode des juifs de la ville. La pratique des lamentations au pied du mur occidental, le Kotel, s’ouvrira à partir du 3e siècle. Ce mur de l’ancien temple proche du saint des saints bâti par Hérode est alors devenu le seul lieu saint du judaïsme.

Ainsi après 10 siècles, Jérusalem, la capitale politique et religieuse du peuple juif, disparaît dans la tragédie.

Entre le 1er et le 4e siècle Jérusalem sera romaine. La première Église est judéo-chrétienne, gérée par Pierre et Jacques, et elle est établie à Jérusalem. Mais le judéo-christianisme est rapidement emporté par le courant judéo-helléniste d’Antioche et de Paul, juif, grec et romain, par la victoire de Paul sur Jacques au Concile de Jérusalem de 49, par la papauté installée à Rome après Pierre et Paul, par la dispersion des juifs en 120.

La conséquence est que Jérusalem ne deviendra pas le cœur du christianisme entre le 1er et le 4e siècle. Jérusalem sera oubliée des chrétiens, sauf le Cénacle.

Mais Hélène et son fils l’empereur Constantin vont redécouvrir Jérusalem et créer le lieu saint du Saint Sépulcre. La première basilique du Saint Sépulcre est bâtie sur la grotte du tombeau du Christ. Elle est le seul grand monument chrétien à Jérusalem. Ce sera le début des pèlerinages chrétiens. Au 5e siècle Jérusalem est devenue la seule ville majoritairement chrétienne de la région mais le patriarcat de Jérusalem ne deviendra pas le centre politique du christianisme, demeuré à Rome auprès de la papauté.

Ainsi ni Jésus, ni les apôtres, ni Paul, ni l’empire de Constantin ne feront de Jérusalem le cœur du christianisme.

Du 7e siècle au 20e siècle, Jérusalem deviendra islamique par l’empire arabe et ottoman. Elle sera consacrée comme la 3e ville sainte de l’islam.

Jérusalem sera pensée et rêvée par Mahomet dans sa volonté initiale d’agrégation des différents monothéismes au sein de l’islam. Elle sera la première ville de la Qibla, la prière musulmane. Puis il y aura le songe de la mosquée lointaine. Jérusalem sera conquise sur l’empire byzantin par Omar en 637, grâce au pacte conclu par le calife avec la communauté chrétienne de la ville. Omar redonnera aux juifs de l’empire la pleine liberté de prier et de vivre à Jérusalem.

La sacralisation « politico-religieuse » de Jérusalem sera le fait de la dynastie des Omeyades. Le premier calife omeyade Mu’awya décide de se faire proclamer à Jérusalem. Celle-ci va désormais s’appeler « Al Qods », la sainte. S’ensuivront l’érection sur l’esplanade de l’ancien Temple d’Hérode du Dôme du Rocher, lieu sacralisé depuis le songe de Mahomet, et de la mosquée d’El Aksa, la 3e mosquée aux côtés de celles de La Mecque et de Médine, la « mosquée lointaine » voulue par le Prophète.

Le lieu de l’ancien temple juif est ainsi devenu l’Esplanade des Mosquées, le Haram el Sharif. Les deux grands monothéismes politiques se sont implantés sur le même lieu, une esplanade de 22 hectares.

Les turcs Seljoukides du 11e siècle mettront fin au libre passage des pèlerins chrétiens. Apparaîtra alors une Jérusalem politique chrétienne exprimée par la 1ère croisade lancée par le pape Urbain en 1095, la parenthèse du siècle du royaume latin de Jérusalem (1099/1187), point de départ d’un repeuplement chrétien de la ville, d’un développement des pèlerinages au Saint Sépulcre et sur la Via Dolorosa, de la création des ordres hospitaliers.

Après l’échec des croisades et de la défaite des puissances chrétiennes, Jérusalem connaîtra durant 7 siècles le règne de Saladin, des Mamelouks, puis des Ottomans. Saladin créera l’autorité religieuse musulmane en charge de la gestion des lieux saints de Jérusalem, le Waqf, toujours existant, et autorisera le 2e retour des juifs chassés par les chrétiens. L’Esplanade est redevenue musulmane, mais le Saint Sépulcre est laissé aux chrétiens et la prière au Kotel ainsi que les synagogues sont rendues aux juifs de retour.

Les 5 siècles de la Jérusalem ottomane, entre 1516 et 1920, seront « la paix des Ottomans » dans laquelle fonctionnera la cohabitation pacifique des trois communautés, des trois religions, et des différents lieux saints. Jérusalem, petite ville de province au sein de l’empire ottoman, sera cinq siècles durant une ville sans enjeu ni conflit religieux et politique. L’accord franco-ottoman entre François 1er et Soliman le Magnifique ainsi que l’accord ottoman à une présence russe en 1774 illustreront cette période.

Mais le 19e siècle verra le retour du conflit politique à Jérusalem.

D’abord les puissances européennes font leur retour en Orient, nourries de l’aiguisement de leurs nationalismes de puissance, par les biais de la protection des lieux saints et des minorités chrétiennes. Leur arrivée se concrétise par les premiers consulats, agissant au nom des capitulations. Après l’Angleterre, la France, la Russie et l’Allemagne ouvrent leurs consulats et développent leurs luttes d’influence. On assiste à la restauration du patriarcat latin et du patriarcat orthodoxe, à la multiplication des couvents, hospices, écoles, églises. Quarante monastères seront établis dans la vieille ville. Les catholiques sont protégés par la France et le Saint Siège, les orthodoxes par la Grèce et la Russie, les juifs et les protestants par l’Angleterre.

Le 19e siècle est également marqué par la naissance du sionisme, le retour à Sion.

Pendant 18 siècles, la diaspora juive a gardé les yeux et le cœur tournés vers Jérusalem, la Sion de la Bible. Les synagogues sont tournées vers Jérusalem, le Talmud et la Michna sont emplis de références à Jérusalem, les rituels des grandes fêtes juives, la cérémonie du mariage, les repas, sont marqués par l’évocation de Jérusalem. Depuis le Moyen-âge on a assisté au retour de familles juives à Jérusalem et au développement du quartier juif de la vieille ville.

Le sionisme est né par la Russie au milieu du 19e siècle. Les premières vagues de l’Aliah seront russes et de l’Europe centrale. En 1914, 30 ans avant la Shoah, Jérusalem est déjà repeuplée à 56% de juifs. Le mandat britannique sur la Palestine ex ottomane consacrera le sionisme par la création du foyer juif. Les émeutes de Jérusalem de 1929 seront le début du conflit entre les deux populations arabe et juive de la ville et du territoire palestinien. La guerre, commencée à Jérusalem se poursuivra jusqu’en 1949. Il s’ensuivra l’échec des différents plans de partition de la Palestine et de l’érection d’un statut spécial pour la ville de Jérusalem.

Le nouvel État d’Israël, installé à Jérusalem Ouest fera de cette partie de la ville le centre politique de l’État, déclarant en 1950 Jérusalem capitale d’Israël. De son côté, la Jordanie, occupante de la vieille ville et de la partie orientale de la ville, interdira l’accès des juifs au Mur des lamentations.

Juin 1967 marque la fin des 13 siècles de la Jérusalem arabo-islamique. Israël occupe les lieux saints musulmans, et le peuple juif retrouve le Mur des lamentations. Les résolutions successives de l’assemblée générale des Nations Unies affirment l’illégalité de l’annexion de Jérusalem tandis que le 30 juillet 1980, Jérusalem est déclarée par la Knesset « capitale éternelle et indivisible de l’État d’Israël ».

2/ La Jérusalem « politique »

À qui appartient Jérusalem ? Pour répondre à cette question il faut d’abord définir ce qu’est la ville de Jérusalem. Celle-ci est faite de quatre cercles historiques, humains, politiques.

Au cœur de la ville se trouve le 1er cercle des lieux saints musulmans et juifs empilés les uns sur les autres, le Mont du Temple juif et le Haram El Sharif musulman. Autour des lieux saints il est le deuxième cercle de la vieille ville avec ses quartiers musulman, chrétien, arménien, juif. Au-delà de la vieille ville s’est développé au 20e siècle le troisième cercle des deux villes modernes de la Jérusalem-Est arabe et de la Jérusalem Ouest juive. Au-delà il existe depuis 1967 le quatrième cercle fait des cités faubourgs arabes occupées et colonisées.

La loi fondamentale de Jérusalem de juillet 1980 faisant de Jérusalem la capitale d’Israël a étendu la municipalité à 125 km2 puis le plan du « Grand Jérusalem » de 1998 a inclus au sein de la ville 800 000 habitants, 500 000 juifs comprenant les 200 000 habitants des villes faubourgs, et 300 000 arabes.

Dans les années 2000, du fait de la 2e intifada il a été érigé au-delà des deux premiers cercles le mur de séparation avec les territoires palestiniens.

Le rêve d’un statut international de Jérusalem demeure un pur rêve.

Le concept médiéval du « Corpus separatum » avait été laïcisé d’abord par le mandat britannique dans le plan Peel, puis par l’ONU dans sa résolution 181 de Novembre 1947 sur la gestion internationale de Jérusalem.

Certes, le projet d’un statut international de Jérusalem serait un idéal. Mais il est politiquement dépassé. La revendication de la souveraineté a surgi des deux côtés durant la guerre de 1948. Il existe sur ce point une attitude identique des États arabes et d’Israël, tous unis sur le seul point de la souveraineté politique, tous attachés à la Jérusalem terrestre de leurs peuples. Pour les uns, il s’agit de la Jérusalem capitale du peuple juif. Pour le monde arabe, il s’agit de la « cité lointaine » mais essentielle du monde islamique devant être une ville arabe. Jérusalem est devenue l’épicentre et le symbole pour les deux peuples juif et arabe. Dès l’accord israélo-palestinien d’Oslo de 1993 signé, l’Autorité Palestinienne revendiquait Jérusalem comme capitale du futur État Palestinien.

En conséquence, la communauté internationale renonçait à sa doctrine antérieure d’un statut particulier de Jérusalem et adoptait la thèse de Jérusalem capitale des deux États négociée entre les deux parties israélienne et palestinienne, ratifiant ainsi la nouvelle logique du partage territorial de Jérusalem. Cependant, certains États, dont la France, s’ils abandonnaient la doctrine du statut international de la ville, affirmaient leur attachement au statut international des lieux saints et à la création de garanties internationales d’accès à ceux-ci.

La négociation de l’année 2000 sur Jérusalem allait révéler l’extraordinaire complexité du règlement de la question du statut politique de Jérusalem, nourrie de l’affrontement des deux histoires juive et arabe.

Allaient se succéder, à Camp David en juillet le plan Clinton de la division de la souveraineté de la vieille ville accompagnée d’une souveraineté israélienne « résiduelle » sur les lieux saints et d’un « gardiennage » palestinien sur l’esplanade, les entretiens infructueux Clinton/Barak/Arafat, le travail de l’été 2000 sur le statut des lieux saints entre les USA, l’Égypte, le Vatican, et la France, autour des concepts de « gardiennage » et de la « souveraineté élargie » du comité Al Qods, la revendication continue d’Arafat de la souveraineté palestinienne sur la vieille ville et les lieux saints en relation avec le durcissement des opinions publiques et des milieux religieux arabes.

Le 28 septembre, Sharon entrait sur l’esplanade, et allait éclater la 2° intifada « El Aqsa ». Mais il faut rappeler ce que l’on a oublié, à savoir les « paramètres Clinton » du 23 décembre sur une double souveraineté israélienne et palestinienne concernant la vieille ville et les lieux saints, et les négociations secrètes de Taba de janvier 2001 incluant une vieille ville partagée mais gérée en commun ainsi qu’un accord verbal sur les lieux saints.

Le deal de la reconnaissance formelle par le monde arabe du lieu saint juif du Kotel contre la souveraineté arabe sur l’esplanade n’a pas fonctionné. Peut-il fonctionner un jour ?

En tous les cas, aujourd’hui, Jérusalem est une ville dont le statut politique n’est pas établi. Formellement et juridiquement, Jérusalem voit cohabiter une Jérusalem Ouest sous souveraineté israélienne, et une vieille ville et une Jérusalem-Est occupées depuis 1967. Mais depuis 50 ans, de fait, la politique israélienne d’établissement de Jérusalem comme capitale d’Israël a été continue, et est désormais acceptée par certains états. Notamment Israël a reconstruit et élargi le quartier juif de la vieille ville, et a rasé le quartier des Maghrébins devenu « l’esplanade du temple » et le point d’accès des juifs et des touristes à l’esplanade des mosquées.

En décembre 2017, la déclaration de Trump sur la reconnaissance de Jérusalem capitale d’Israël suivie du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem a fait réagir la communauté internationale. Mais le monde arabe n’a pas vraiment réagi et depuis lors d’autres États, dont le Brésil, ont suivi le choix américain.

Ainsi, dans la mesure où la communauté internationale a renoncé à bâtir un statut international pour Jérusalem et a confié l’avenir politique de la ville aux deux parties israélienne et palestinienne, cet avenir est très probablement bloqué pour une longue période.

3/ la Jérusalem « religieuse »

Quoi qu’il en soit de son statut politique, Jérusalem est et demeure une ville trois fois sainte pour les trois grands monothéismes, et la Jérusalem religieuse se dissocie largement de la Jérusalem politique. La Jérusalem religieuse est régie depuis des siècles par le principe du « statu quo ». Malgré les bouleversements liés au retour du peuple juif, à la création de l’État d’Israël, à l’occupation israélienne de Jérusalem Est et de la vieille ville depuis 1967, la gestion religieuse des lieux saints des uns et des autres est restée plus ou moins stable, dominée par le principe du statu quo.

L’origine du « statu quo » se trouve dans la définition des relations entre la puissance ottomane et les puissances chrétiennes.

Le « statu quo » a été établi du temps des ottomans pour les lieux saints chrétiens. Le double rôle de la France et de la Russie a été essentiel dans la mesure où ces deux puissances ont obtenu du sultan ottoman un régime d’exception foncier, fiscal et juridique, en faveur des institutions religieuses chrétiennes établies à Jérusalem ainsi que le respect du principe de la liberté des pèlerinages.

Le statu quo, fait de la liberté d’accès et de culte ainsi que de l’égale protection de tous les pèlerins et établissements, sera consacré par le traité de Paris de 1856 qui suivra la guerre de Crimée, puis par le congrès de Berlin, puis par l’Angleterre, puissance mandatrice de la Palestine en 1920.

L’État d’Israël assumera la continuité du statu quo, dans les lettres Chauvel/Fisher.de 1949, dans la loi israélienne de 1967 sur la protection des lieux saints, dans « l’accord fondamental » conclu entre Israël et le Saint Siège en 1993.

Cela dit, le « statu quo » concernant les chrétiens a été bousculé par Israël. Le conflit israélo-arabe de 1948, 1967, et la seconde intifada ont rendu quasiment impossible aux arabes chrétiens du Moyen Orient et aux palestiniens chrétiens de se rendre à Jérusalem De plus, l’État d’Israël met la pression sur les institutions chrétiennes de Jérusalem à propos de leurs exemptions fiscales et foncières.

Mais les troubles sont apparus au sein même de la chrétienté. La compétition est féroce aujourd’hui au sein du monde orthodoxe entre le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem et la Russie.

Au côté du statu quo traditionnel établi pour la chrétienté à Jérusalem, il s’est construit après 1967 entre le monde arabe et Israël un statu quo nouveau destiné à régir les lieux saints musulmans et juifs empilés les uns sur les autres.

Depuis Omar, le monde islamique avait fixé le principe de la liberté d’accès au Kotel pour les juifs. Le « statu quo » ottoman de 1852 sur les questions matérielles et juridiques concernant les lieux saints chrétiens sera étendu par le sultan au lieu saint juif du Mur des lamentations.

Le mandat britannique confirmera la propriété musulmane de l’esplanade et des murs combinée au libre accès des juifs au mur occidental. Mais après la guerre arabo-israélienne, entre 1949 et 1967, la Jordanie, gérante du Waqf rompra avec la doctrine traditionnelle et interdira l’admission des juifs au mur.

En 1967, et depuis 1967, Israël, désormais maitresse des lieux saints édifiés sur le Mont du temple, construira un nouveau » statu quo » inspiré par Moshe Dayan. La gestion des lieux saints musulmans, la mosquée El Aksa et le Dôme du Rocher, ainsi que de l’esplanade, est confiée au Waqf administré par la Jordanie. Mais la sécurité et les règles d’accès sont assurées par Israël. De plus, la libre circulation sur l’esplanade est garantie aux non musulmans, mais par contre la prière y est interdite pour les juifs. En fait, l’occupant israélien établit un aménagement du statu quo ottoman.

Aujourd’hui, la « régulation » de l’activité religieuse de l’esplanade est assurée au quotidien par le couple formé de l’État d’Israël et de l’administration jordano-palestinienne du Waqf. La Jordanie, devenue gérante intérimaire des lieux saints musulmans en 1948, a été reconnue par le traité israélo-jordanien de 1994 comme le « protecteur des lieux saints » musulmans de Jérusalem.

Ainsi, le décalage est grand entre les débats sans solution présente sur la souveraineté et les droits politiques d’Israël et des palestiniens sur Jérusalem, et l’accord général sur les principes de gestion du religieux et des lieux saints. Le blocage sur le statut politique de la ville se combine avec la continuité de la gestion des lieux saints. La Jérusalem religieuse, heureusement, peut fonctionner à peu près convenablement entre les trois religions, malgré l’absence de tout accord sur la Jérusalem politique.

Alors, aujourd’hui, que faut-il faire ? Aller du religieux au politique ?

Naturellement, sans trop y croire malgré tout, il faut agir et s’exprimer en faveur de la reprise d’une négociation politique israélo-palestinienne.

Faut-il garder l’idée d’un statut internationalisé pour la ville de Jérusalem ? Il est plus réaliste de travailler sur l’idée d’un régime juridique des lieux saints à partir d’un travail entre les acteurs des trois monothéismes. En ce sens, l’initiative de l’archevêque de Canterbury de 2001 d’un conseil religieux tripartite qui serait en charge d’une réflexion sur le régime des lieux saints, est la bonne approche. Malheureusement, jusqu’à aujourd’hui, la conférence d’Alexandrie est restée sans suite.

Jacques Huntzinger

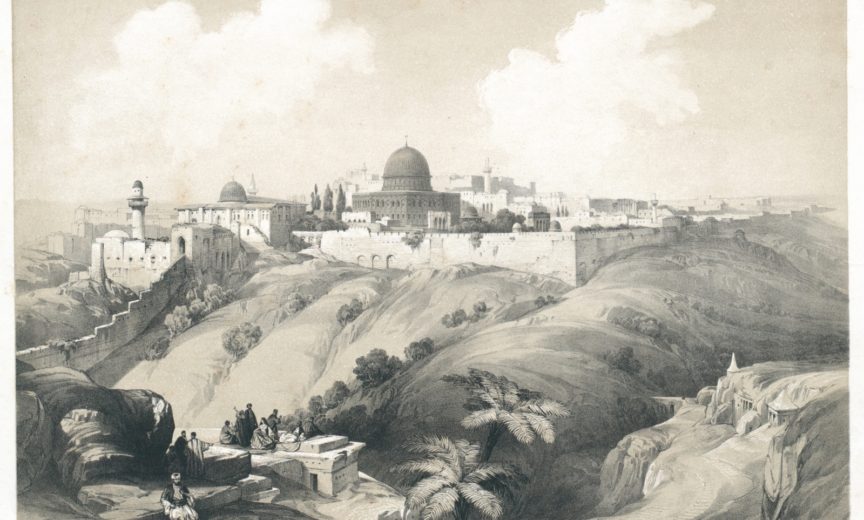

Illustration : Vue de Jérusalem (1850), Bibliothèque nationale d’Autriche (Domaine public)