Titre

AntigoneRéalisateur

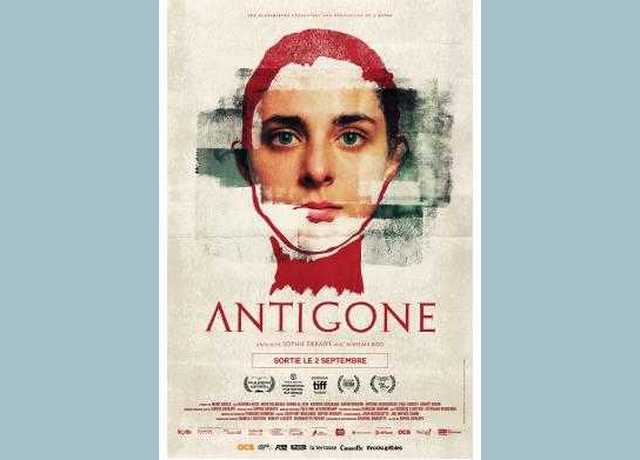

Sophie Deraspe ; avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria...Pays

Type

filmAnnée

Canada, 2019. Sortie en salles (France), le 02/09/2020Date de publication

18 septembre 2020Antigone

Dans une adaptation libre et tonique, à l’image de l’héroïne tragique, des pièces de Sophocle et d’Anouilh, Sophie Deraspe s’attaque avec originalité aux réalités contemporaines de l’immigration, dans le contexte social de la province de Montréal.

Dans le premier plan du film l’histoire est déjà bien avancée, Antigone, arrêtée par la police, coiffée à la garçonne, nous regarde droit dans les yeux pour dire qu’elle se défendra seule car ses parents sont morts, et plaider coupable.

Le film avancera ainsi vers la fin déjà connue en un montage alterné entre passé et présent montrant les liens entre ce qui advient et les conséquences qui s’ensuivent, éclairant par une juxtaposition de points de vue cette famille dans laquelle Antigone Hipponomé (Nahéma Ricci, choisie parmi des centaines de jeunes, magnifique dans son premier rôle) se dresse pour crier « non ».

Malgré l’assassinat de ses parents, au moment où la famille kabyle fuyait au Québec, Antigone mène une vie assez paisible avec sa sœur Ismène, ses frères Etéocle et Polynice et sa grand-mère Ménécée, dans un quartier populaire de Montréal. Mais l’aîné, Etéocle le préféré, se fait tuer lors d’une bavure policière durant l’arrestation de son frère Polynice qui fricote avec la criminalité. Brillante adolescente, Antigone bascule alors du côté de la délinquance en aidant Polynice, menacé de « déportation » vers son pays d’origine, à s’évader de prison. Mise dans un centre de détention pour adolescentes, elle affronte toutes les autorités : la police, la justice et le système carcéral, en restant fidèle à son propre sens de la justice et à son amour pour sa famille, un amour ouvert à d’autres.

De l’Antigone de Sophocle, celle de Sophie Deraspe garde l’innocence, la fougue de la jeunesse (elle a 16 ans), un attachement aux siens et une quête de la justice qui lui confèrent une détermination inébranlable. Comme celle d’Anouilh, elle suscite l’amour d’Hémon, un copain de classe aussi jeune qu’elle, et voudra faire l’amour avec lui avant d’être extradée. Comme celle d’Anouilh aussi, en contrepoint à la violence de la guerre (des frères ou de la délinquance) et la sécheresse de la loi, elle est étroitement liée à la nature : on la voit, au printemps, qui va se rouler dans l’herbe d’un parc, en sautant le grillage, selon le rituel kabyle et la scène d’amour retrouve le jeune couple dans les hauts ombellifères blancs de l’été, qui se balancent sous la pluie, eau purificatrice.

Le courageux procédé imaginé par Antigone pour libérer Polynice et sa résistance aux autorités ne manquent pas d’être diffusés par tous les médias et son cas devient une cause gagnant l’adhésion d’une jeunesse qui s’exprime à travers les réseaux sociaux, et des manifestations colorées, échos du « printemps érable » 2012. Hémon dessine le portrait d’Antigone (l’affiche du film) qui ne tarde pas à se répandre dans la ville tandis que des slogans de communication visuelle circulent en reprenant en street art les paroles d’Antigone « Mon cœur me dit ». Ainsi le chœur antique prend-il une forme bien actuelle, fort imaginative, soulignant les sentiments des héros et la solidarité collective – qui se manifeste aussi par des chants traditionnels autour de la grand-mère, ou bien dans le soutien à la fragile Emilie dans le centre pour adolescentes.

La réalisatrice garde une grande liberté vis à vis du mythe. Il était délicat d’évoquer la relation avec les dieux ainsi que le sort d’Antigone emmurée vivante et si tous les personnages ont le nom de leurs modèles grecs, il manque celui de Créon, dont la figure apparaît dans tous les représentants de la loi. La prise de distance se manifeste par des clins d’œil au spectateur, ainsi ce bus qui porte une publicité pour le spectacle Œdipe Roi. Ainsi la scène étrange de la confrontation d’Antigone à une psychiatre aveugle, Teresa, qui semble nous ramener au devin Tirésias du mythe grec, messager des dieux, mais il s’agit d’un cauchemar, l’espace où l’inconscient d’Antigone peut exprimer la force qui l’anime : la certitude d’être investie d’un devoir supérieur envers les siens morts qu’elle perçoit toujours à ses côtés.

Demeure l’essentiel du mythe, incarné dans des visages scrutés à la volée, des paroles et leurs accents différents, dans des couleurs généreuses et des gestes inattendus, ce qui permet au citoyen, aujourd’hui comme hier, de réfléchir aux grandes questions morales et politiques que pose une histoire exprimant “la totalité des principales constantes du conflit inhérentes à la condition humaine” (G. Steiner).

La façon de mourir d’Antigone c’est d’être expulsée, de disparaître privée de citoyenneté canadienne ; au moment où, accompagnée vers l’avion de la « déportation » par les policiers, elle croise la petite Antigone au regard défiant le monde qu’elle était en arrivant au Canada, elle entend soudain sonner derrière elle un portable (d’Hémon ?) sur l’air de Félix Leclerc « Le Petit bonheur » : elle se retourne vers lui, vers nous, pour offrir son nouveau visage, au bout de l’épreuve et du choix – vivante immortelle.

Pascale Cougard