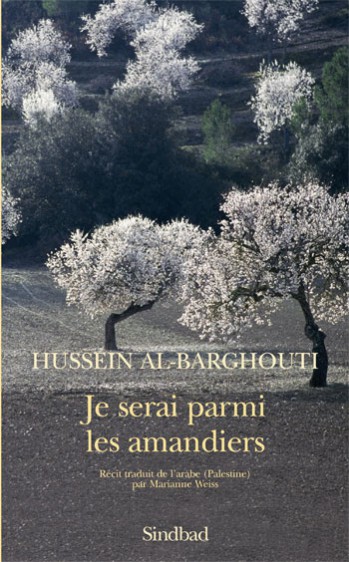

Titre

Je serai parmi les amandiersAuteur

Hussein Al-Barghouti ; trad. de l’arabe (Palestine) par Marianne WeissType

livreEditeur

Sindbad/Actes sud, 2008Collection

La Bibliothèque arabe. Les littératures contemporainesPrix

15 €Date de publication

16 juin 2015Je serai parmi les amandiers

Hussein Al-Barghouti, né en 1954 dans le village de Kobar, près de Ramallah, est poète, parolier, dramaturge, scénariste et essayiste, une variété d’écritures exceptionnelle dans la littérature arabe contemporaine : il est « à lui seul une institution culturelle », comme le dit Mahmoud Darwich dans sa préface à l’un des deux récits autobiographiques traduits en français. Dans le premier, Lumière bleue, il relate ses années d’exil aux États-Unis. Le second, est un chant d’adieu, pudique et poétique, à la vie et à ceux qu’il aime, tandis que, atteint d’un cancer, il revient s’installer dans l’arrière-pays de Ramallah, dans « cette beauté qui a été trahie », sur les collines de son enfance.

Avec la maladie, Al-Barghouti fait l’expérience d’un passage de l’autre côté du monde : « Je suis un éclopé qui erre à la lisière des événements, à la périphérie des choses ». Sans plus pouvoir intervenir ni participer, il est devenu un observateur et mêle le présent et le passé de ce coin de terre modifié par l’occupation israélienne.

Avant les mines et les barrages, on apercevait les gazelles sautant entre les pins, les cyprès, les oliviers, on pénétrait le monde secret des djinns, des ghaririya (ce petit animal des montagnes, de la famille des lynx) et des êtres invisibles qui fonde le patrimoine populaire palestinien et imprègne la mémoire de l’auteur : « Et entre ces deux mémoires – celle de la victime et celle de son bourreau -, il y a, tel le vallon escarpé qui me sépare de la colonie, un gouffre invisible et profond au bord duquel je me tiens. »

Revenir au Deir Al-Jouwani alors que son corps se défait, c’est rejouer sa naissance et retrouver un enracinement géographique et familial. Al-Barghouti fait revivre des figures de légende comme celle de son grand-oncle Qaddoura, un géant joueur de rebaba (violon à une corde) et de son frère Kayed tous deux bandits de grand chemin. Et celle de sa mère qui le rencontre dans le verger des vieux amandiers plantés en 1948, l’année de son mariage, lui montrant la lune éclairant les fleurs : « J’ai caressé les fleurs, je les ai respirées, et j’ai eu la sensation que moi aussi, un jour, je fleurirai de nouveau ». Il évoque aussi son enchantement pour la chanteuse libanaise Fairuz, pour la langue de William Shakespeare ou la poésie de Federico Garcia Lorca, nous faisant partager son émerveillement pour l’histoire et la littérature, citant des poèmes aimés. Les prénoms et les noms voltigent dans le livre, ceux de sa famille, ceux des villes et des lieux, le sien qui signifie « puce en arabe », celui de sa femme Imane, qu’il a appelée Pétra, comme « Pétra la ville rose ». Et celui de son fils Athar, qui, à un an et demi, se posait « des questions plus grandes que lui », ou qui lui apporta un jour un stylo rouge en demandant « Hussein, ce stylo il écrit des poèmes ? » – et la douleur de savoir qu’Athar grandira sans lui.

En un va-et-vient mélancolique et retenu entre la vie et la mort, l’auteur se réapproprie son histoire familiale et celle de son peuple, tout en nous donnant un autre regard, un autre « point de vue » sur le monde : « Le cancer est un peintre qui rend visibles les détails, et qui fait de la vie elle-même un art. » Celui d’Al-Barghouti, profondément ancré dans son origine palestinienne, laisse entrapercevoir une quête personnelle, poétique et philosophique, politique et spirituelle : « Mes débuts sont une étoile qui rayonne et mes fins aussi. »

Hussein Al-Barghouti est décédé à Ramallah le 1er mai 2002, ses œuvres fleurissent en amandiers printaniers.

Pascale Cougard