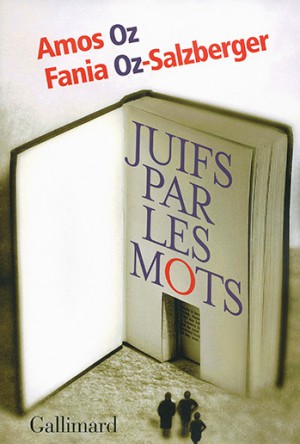

Titre

Juifs par les motsAuteur

Amos Oz et Fania Oz-Salzberger | Trad. de l’anglais (Israël) par Marie-France de PaloméraType

livreEditeur

Gallimard, 30/01/2014Collection

Hors série ConnaissanceNombre de pages

271Prix

21,50 €Date de publication

9 mai 2014Juifs par les mots

Ce livre, très accessible et agréable, est un ouvrage à 4 mains puisque rédigé par l’écrivain (et pacifiste) bien connu Amos Oz, et sa fille Fania, historienne. Il est l’illustration, la mise en œuvre, de ce qui y est dit sur la transmission et l’amour des mots dans le monde juif.

A la question : “Qu’est-ce qu’un Juif ?” il y a de nombreuses réponses possibles. L’appartenance religieuse, la génétique, la culture, une civilisation, une histoire, une attache géographique communes, n’apportent pas une réponse suffisante, même si tout cela constitue un héritage dans lequel chacun doit pouvoir puiser librement (p. 234). Les mots “Juif” et “judaïsme” ne sont d’ailleurs pas d’un usage très ancien (p. 197 +).

Ce peuple, comme les autres, mais avec encore plus d’intensité, a eu le souci de la transmission et du débat intergénérationnel. L’élève est considéré comme un fils, car ce qui fait la continuité juive ce n’est pas le lignage mais les mots (p. 70) – mots écrits ou parlés – car pour perdurer il faut savoir mettre des mots sur les désaccords (p. 75). Quand Temple et menorah [1] furent perdus, il ne restait que les livres, après le temps de la prophétie venait celui de l’exégèse (p. 56).

Ces mots contenus dans les livres, mais aussi dans les récits et les chants, ont été transmis dans les lieux d’étude, mais également autour de la table familiale, lors des fêtes. Cela explique que le rôle des femmes dans la transmission a toujours été important, alors même que leur reconnaissance sociale était quasi nulle.

Les textes sont, pour les Juifs, comme leurs cathédrales gothiques (p. 137), pour autant ils ne sont pas transmis comme des pièces de musée. Chacun se les approprie, les analyse, doit y mettre du nouveau (p. 163), sa compréhension personnelle. Le texte devient actuel, à notre image (p. 237) ; il est confronté aux autres textes qui sont alors tous contemporains (p. 152). Ces mots, ces textes, sont contestés, argumentés avec une irrévérence respectueuse toute spécifique (p. 66). De sorte que “les héros bibliques et les érudits talmudiques sont des contemporains, des compagnons de route de tous les enfants de l’école talmudique” mais pas comme des fantômes, comme des érudits conversant (p. 163). Même si les auteurs n’exigent pas que la Bible soit « historiquement exacte » (p. 138), et reconnaissent que pour certains elle est une fable, c’est une « fable vivante » (p. 137).

Pour les auteurs, le judaïsme a survécu car il a exercé un monopole sur les premières années de l’éducation de l’enfant (p. 160) ; il peut être vu comme composé d’individus résolus, dotés de textes (p. 184), “textés” à leurs ancêtres (p. 59).

À signaler : une courte incise (p. 165) où les auteurs appellent de leurs vœux un ouvrage “Palestiniens par les mots”. S’il paraît un jour, vous en aurez la recension.

Claude Lhuissier Noël

[1] Chandelier juif à 7 branches, la menorah est un emblème spécifiquement biblique (cf. Exode 25, 31-40)